本部(東京)国際交流

深大寺散策(2024年6月1日)

駒澤大学部会 竹田 努

(三井住友信託銀行OB)

走り梅雨の合間、日差しの少し強い一日、駒澤大学の交換留学生6名(台湾からの4名、中国、フランスからのそれぞれ1名)と三井V-Net会員6名とで東京郊外の深大寺を散策しました。深大寺は浅草寺の次に都内で二番目に古い8世紀に創建されたお寺です。

深大寺近くのバス停から歩き始め、先ず蕎麦(そば)を栽培している一画では江戸時代からこの丘陵一帯で蕎麦が栽培されていたことを紹介しました。「不動の瀧」と呼ばれる水場では、古代この東京西部に朝鮮半島からの渡来人が住み着き、湧き水豊かなこの土地はこれらの人々の水源地であったことを知ってもらいました。

19世紀の火災を免れ現存の建物では最も古い山門から境内に入り、常香楼で焼香し、本堂、旧庫裡と巡りました。元三大師堂では、平安時代のはやりやまい(疫病)を鬼の姿(角大師)となって人々を救い、その霊力により現代にいたるまで人々の信仰を集める元三大師を祀る深大寺の中で大切なお堂であることを案内しました。

深沙大王堂では、深大寺開創縁起の水神・深沙大王の伝説を紹介しそのエピソードから男女の縁結びの信仰を集めていること、この水神・深沙大王は玄奘三蔵の大唐西域記にも登場し中央アジアに伝わる神で、仏教に取り入れられ仏教を守護する毘沙門天と呼ばれることを説明しました。

最後に釈迦堂を拝観しました。安置されている釈迦如来像は長年元三大師堂の裏で顧みられなかったものが再発見され、2017年国宝に指定されたものです。現在、脇侍として香薬師如来像(新薬師寺)・分身と夢違観音菩薩像(法隆寺)・分身とともに安置されており、白鳳期を代表する三体の仏像を同時に拝観することができる大変貴重な体験でした。

自由散策の時間には、蕎麦を食べる者、おみくじや御朱印を頂く者また神代植物公園に足を伸ばす者とそれぞれ深大寺を楽しみました。

古代からの人々の交流や文化の伝播の現場を体験する一日となりました。

以上

山門前にて

深大寺散策に参加して

チェリシ マルゴ

(駒澤大学、エクス・マルセイユ大学)

6月1日、私たちは深大寺を訪れました。私はお寺や 神社にとても興味がありますが、このお寺には行ったことがなかったのでうれしく思いました。

到着すると、手打ち蕎麦(そば)で有名なお蕎麦屋がいくつも目に入ります。また、ゲゲゲの鬼太郎の作者である水木しげるが晩年を調布で過ごしたことから、鬼太郎茶屋にはゲゲゲの鬼太郎にちなんだ像が置かれ絵が壁に描かれています。

そして山門と呼ばれる正門に向かいました。この門は1695年に建てられたもので、堂々とした木造建築と茅葺き(かやぶき)が江戸時代の雰囲気を感じさせます。東京で2番目に古いお寺だということは知らなかったので驚きました。

次に、1646年と1865年の大火でほぼ全焼した後、1919年に再建された本堂を鑑賞しました。その後、元三大師堂を訪れましたが、そこには巣立ち前と思われるフクロウが寂しそうにお堂の前に止まっていて、みんなに写真を撮られていました。最後に、高さ83.9cmの金銅像で、東日本最古の白鳳仏を見に行きました。

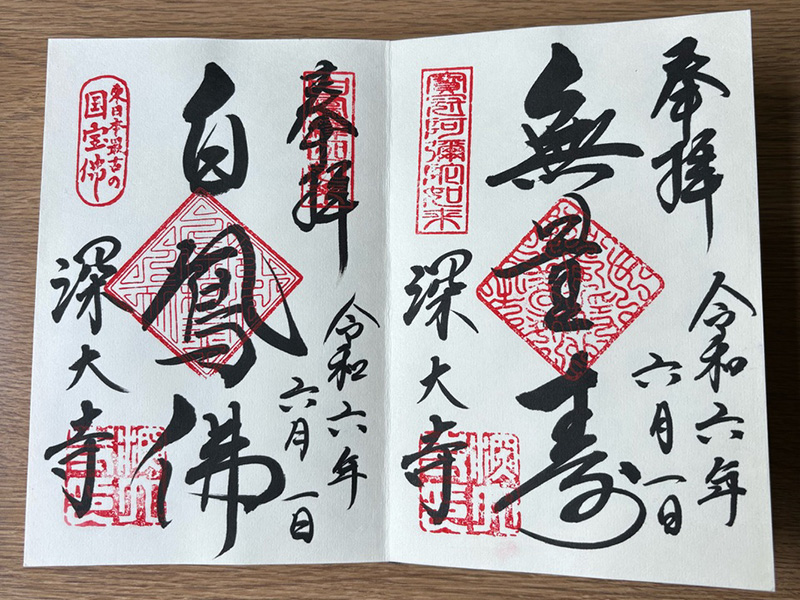

この参拝の後、自由時間にお寺の受付へ御朱印をいただきに行きました。先ほども述べたように私は寺社にとても興味があり、御朱印を集めています。深大寺では「無量寿」、「国宝白鳳仏」、「元三大師」と3種類の御朱印があって、それらを全ていただきました。僧侶が書いてくれるのを待つ間、私は周辺を散歩しました。新緑の高い木々、咲き始めたいくつかのアジサイなど、寺の周りの初夏の景色は見事でした。お寺のさらに裏手には植物園があり、残された短い時間で散策することにしました。私はバラ園を歩き、森を通って戻ってきました。とても癒される時間でした。

もし深大寺に行ったことがなければ、ぜひ訪れることをお勧めします。

左は釈迦堂本尊の釈迦如来 ・ 右は本堂本尊の阿弥陀如来

一覧に戻る