本部(東京)国際交流

深大寺散策(2025年5月24日)

駒澤大学部会 竹田 努

(三井住友信託銀行OB)

梅雨の走りのような一日、駒澤大学の交換留学生10名(台湾からの4名、フランスからの2名、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツからのそれぞれ1名)と三井V-Net会員9名とで東京郊外の深大寺を散策しました。深大寺は浅草寺の次に都内で二番目に古い8世紀に創建されたお寺です。

深大寺では今年4月に晋山式(しんざんしき―新住職就任の儀式)が行われ、そのお祝いの雰囲気が残り人出は例年以上の賑わいです。深大寺近くのバス停から歩き始めましたが、境内では人が多く説明も十分出来ないので近くの青渭(あおい)神社で、①深大寺の概要、②今日案内する深大寺の主要な三つのお堂について説明をしました。また、この青渭神社は明治初年の廃仏毀釈までは深大寺の境内地であり深大寺が管理していたこと、周辺の土地は水に恵まれたところで水神をお祀りしていること、古代に朝鮮半島から住み着いた渡来人の水場であったことなどを知ってもらい、深大寺境内に向かいました。

先ず、深大寺開創の因縁に結びついた深沙(じんじゃ)大王堂を訪れました。元々は中央アジアの砂漠の水の神である深沙大王が仏教と共に日本に伝わり、深大寺を開いた方の両親の縁結びをしたこと、その伝説からこの堂は現在縁結びの信仰を集めていることなどを知ってもらいました。

次に、山門、本堂と巡り釈迦堂を訪れました。ここには本来、長年深大寺の中で顧みられることなく20世紀初頭に再発見され、7世紀末白鳳期の重要な仏像であることから近年国宝指定された釈迦如来像が祀られていますが、残念ながら6月まで奈良国立博物館に出陳中で拝観できませんでした。現在は、長年他寺に渡っていた13世紀鎌倉時代の仏具で今回の晋山式を機に返還された「磬(けい)」(法要時に打って音を鳴らす仏具)が飾られておりました。

最後に元三(がんざん)大師堂を訪れました。ここは平安時代に流行った疫病を鬼の姿(角大師)となって人々を救い、その霊力により現代にいたるまで人々の信仰を集める元三大師を祀る深大寺の中でとても大切なお堂であることを知ってもらいました。元三大師像は2メートルを超える坐像で50年に一度公開される秘仏ですが、現在江戸期以来の大修理完了記念で開帳されていました。当日は拝観には70分待ちということで、希望者も拝観は叶いませんでした。

自由散策の時間には、深大寺そばを味わったり、またおみくじを頂いたりと、大きな行事に賑わう古寺の雰囲気を体験した貴重な一日となりました。

以上

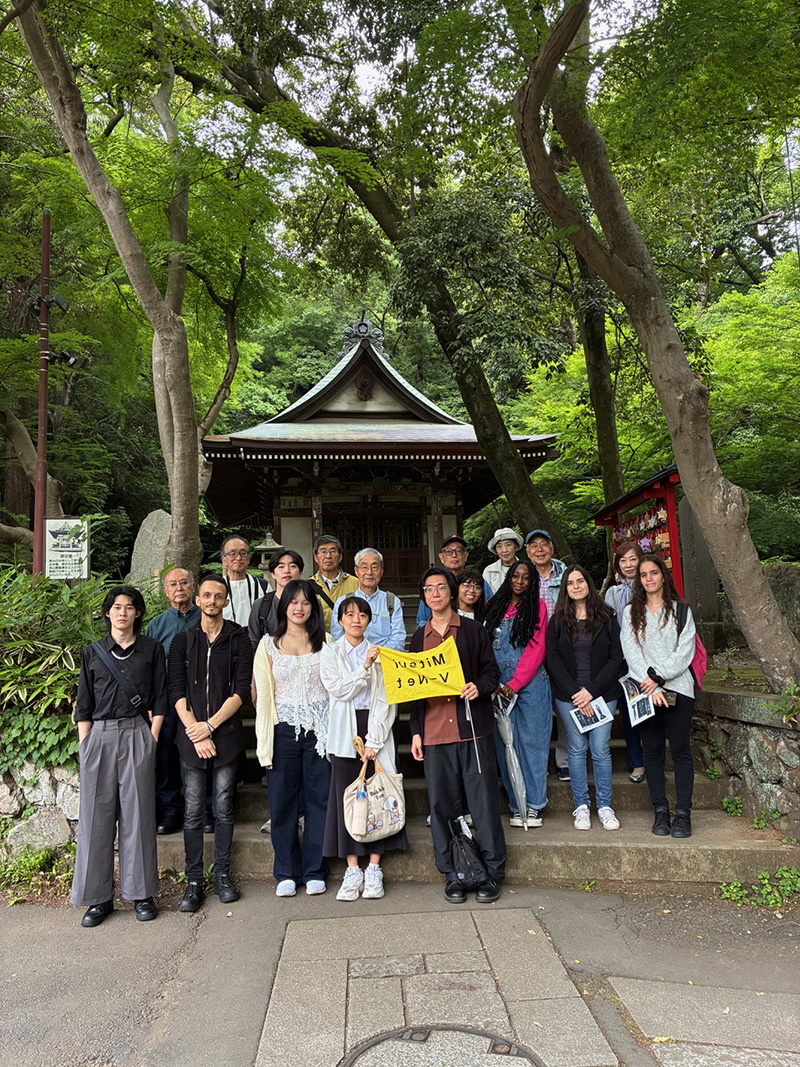

深大寺での集合写真

深大寺散策に参加して

陳 昱達(チェン ユダ)

(駒澤大学、義守大学)

5月24日の土曜日、都心の喧騒から離れて癒しを求め、東京・調布市の深大寺を訪れました。滝の水の落ちる音と緑に囲まれた参道から境内へ足を踏み入れると、まず目に飛び込んできたのは立派な角塔婆(かくとうば-儀式の際に建てる柱状の塔婆)です。線香の香りが新鮮で、荘厳な雰囲気に心が引き締まりました。

深大寺境内を散策して、19世紀の火災から本堂より早く数年で再建された歴史的な建築物である元三大師堂や深沙大王堂を巡りました。元三大師堂は、疫病除けの祈願で有名な元三大師(良源)を祀るお堂で元三大師堂には「鬼大師」と呼ばれた元三大師の像が祀られ、厄除けや病気平癒の信仰を集めています。落ち着いた雰囲気と堂々とした佇まいが印象的でした。また、深沙大王堂は深大寺の名の由来にもなった守護神・深沙大王を祀っており、周囲の自然と調和した静謐な空間が広がっていました。

参道を進むと、老舗のそば屋「元祖嶋田家」があります。歴史ある外観が印象的で、迷わず入店しました。私はとろろそばを注文し、三井ボランティアの皆さんと一緒に味わいました。コシのある手打ちそばと風味豊かなつゆは絶品で、深大寺そばの名にふさわしい一品でした。

そばを食べた後は、参道沿いの名物・草まんじゅうの屋台へ向かいました。青々とした草餅が鉄板の上でこんがり焼かれ、香ばしい匂いが辺りに広がっていました。焼きたてを頬張ると、もっちりとした食感と甘さが口中に広がりました。

自然と歴史、そして美味しい食べ物に恵まれた深大寺の散策は、心もお腹も満たされる素敵なひとときでした。また季節を変えて訪れたい場所です。機会があれば今度は秋に紅葉狩りに行きたいです。

一覧に戻る